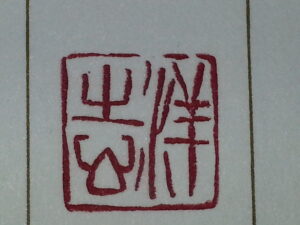

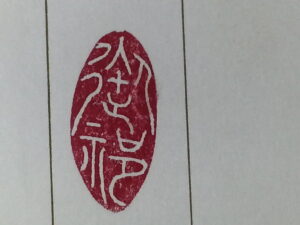

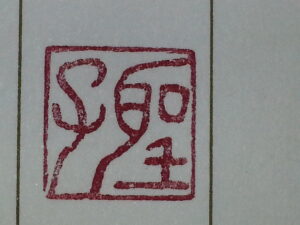

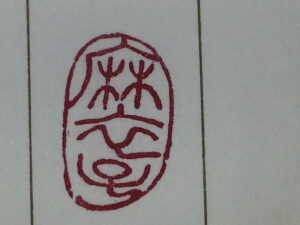

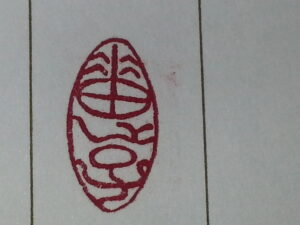

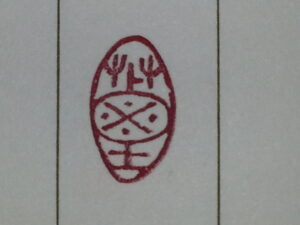

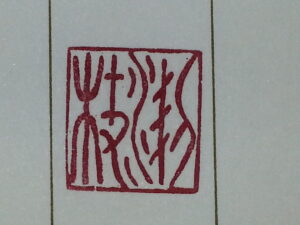

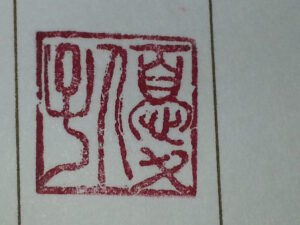

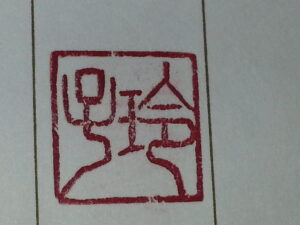

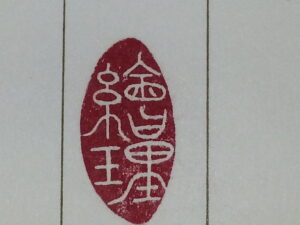

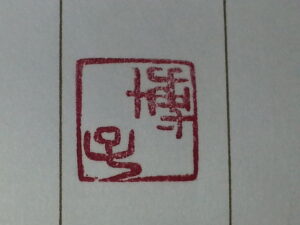

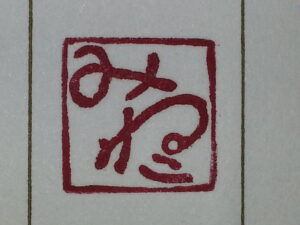

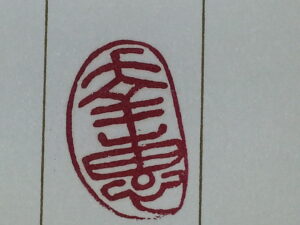

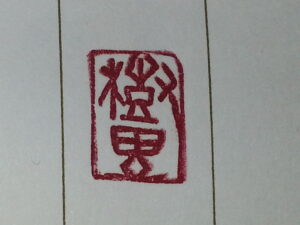

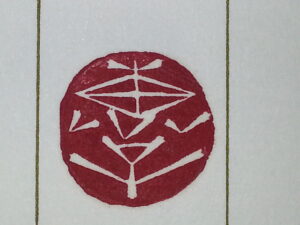

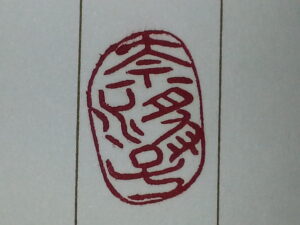

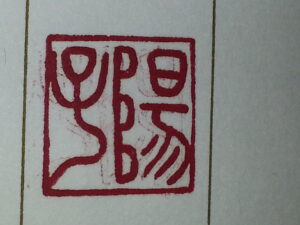

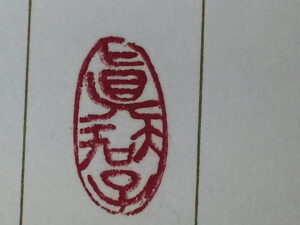

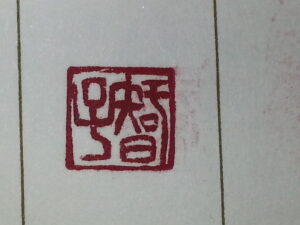

篆刻(てんこく)

大学時代書道(先生は日展の篆書の審査員をされてました)をしており,その際にハンコに興味をもちました.最初にハンコを作ったのは中学校の国語の書道の時間だったかな.

大学の教員生活で卒業生を送り出すようになり,記念品として篆刻で印章をつくり,卒業の贈り物としました.

主として石に名前などを彫り込みます.印鑑のように木にも彫れますが,石のほうが楽です.

鉄筆が必要です.字体は,古い時代のが一般的です.当たり前ですが,彫り込む字体は左右を逆にしますね.

(作品例)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ステンドグラス

昔は車を修理(改造)するのを趣味にしてました.NYのマンハッタンに引っ越してからは,車をいじる場所がなく,室内でできる趣味をさがしたのです.最初はアンティークの家具を入手し,磨きなおして使うことをしてました.車のボディーを研磨するグラインダーを使ったのですが,やはり屋内では埃が立ち込め,台所の食器棚が埃だらけになり怒られる羽目に.近くにメトロポリタン美術館があり,見学に行ったところ,ティファニーのステンドグラスに出会ったのです.幸いに車で30分ほどの郊外にステンドグラス用品を売っている専門店があり,そこで必要なものを揃えて始めたのがきっかけです.

ステンドグラスの良いところは,作業している場所の床にはガラスの破片が飛び散り,歩くと足に刺さります.ですので,誰も作業場には寄り付かなくて,自分の時間が持てることです.

主としてランプシェードを作りました.最初のランプは,天井からつるすもので,4面からなります.それぞれの面には,工具,PC,ゴルフクラブ,そしてフラスコをデザインしました.すべて私の趣味かな...研究室の技官の方のキッチンや娘さんの結婚祝いにと結構喜ばれました.現在は数千ピースからなるシェードに挑戦してますが,まだ完成には時間がかかりそうです.

ボーリング

私たち世代は大学時代にボーリングブームがありました.しばらく途絶えていたのですが,40歳を過ぎたころ,右腕が上がらなくなり,四十肩と言われました.針治療に通っても治らず,エイッと思ってボーリング場に行きました.最初の数投はもろに右腕から肩にかけてビビビッと痛みが走りましたが,その次には治っていました.これは続けるべきと考え,学生たちを誘っては毎週のようにボーリング場に通いました.私の横には,京都産業大学のボーリング部が練習してましたね.彼らは当時大学日本一だったように記憶してます.当時は,アベレージが190を超えており,プロボーラーの試験を受けて,京大始まって以来の教官のプロボーラーになろうと思ったこともあります.

養蜂(ようほう)

農園では,イチゴなど季節によっては受粉を必要とする栽培をしてます.また,ブルーベリーを収穫し,ジャムなどに加工してその美味しさに目覚め,養蜂というものにも興味をもったのです.ミツバチが巣のなかで蜂蜜をつくるということで,ミツバチについて調べた結果,日本には西洋ミツバチと日本ミツバチがいるということで,それぞれ蜜源を異にするということ,生態系も結構異なるということなど学べました.奈良に「日本蜜蜂大学」というNPO法人が活動しており,そこで日本ミツバチについて教わりました.また,最初の一群も購入し,農園に設置しました.

YouTube動画: 日本ミツバチ

西洋ミツバチについては,温室栽培が盛んな昨今,結構養蜂業者が西洋ミツバチの販売をしており,ヤマト運輸などの宅急便で届けてくれます.試しに購入し,これも農園の一角に設置.元気に飛び交う様子を見ていると,こちらも元気づけられます.日本ミツバチとは喧嘩もせずに共存しています.

YouTube動画: 西洋ミツバチ

西洋ミツバチの蜂蜜はすぐに溜まるので,遠心機を使って蜂蜜を収穫します.

日本ミツバチの蜂蜜は数年後に,重箱の一番上の段だけを外し,中の巣を取り出し,滴り落ちる蜂蜜を集めるように収穫します.時間がかかりますね.巣を絞ると,幼虫などのエキスも交じり,味質が変わります.

西洋ミツバチは購入できるのでいいのですが,日本ミツバチの購入はなかなかできません.普通は,待ち受け箱を設置し,春の分蜂時期を待ち,箱の中に入ってもらわないと始まりません.その為には,待ち受け箱には,蜜蝋を塗ってミツバチに箱の存在を知ってもらうことが必要でしょう.また,ミツバチを誘引するといわれる東洋ラン(キンリョウヘン,ミスマフェットなど)も役立ちます(もちろん,花が咲いていないといけないので,分蜂時期と開花時期を一緒にする必要があります).さらに高度な技として,ミツバチを吸い寄せるものとしては,女王バチのフェロモンです.女王バチのフェロモンは,そこに女王バチがいると勘違いさせて,ミツバチに巣作りを促す効果があります.数種類の女王バチのフェロモンはすでに同定されています.東洋ランの醸し出す匂いは,女王バチのフェロモンに似ているとされるので,ミツバチを寄せ付けるのでしょう.そのようなフェロモンは化学物質であるので,すでに市販されています.ミツバチの誘引剤として市販もされています.ただ,東洋ランもそうですが,その存在で必ず待ち受け箱に日本ミツバチが巣を造営してくれるとは限りません.ただ,確率が上がることは確かだと思います.私は数種類のフェロモンをカクテルにして使っています.

分蜂について述べておきたい.巣の中には女王バチは1匹しか存在しない.巣が大きくなると,新たな女王を誕生させ,古い女王は自分の一群を引き連れて,新たな場所で巣を形成する.これを分蜂という.新しい女王は,古い巣の中で暮らすわけであるが,その時,巣を一時的に飛び出し,空中で雄のミツバチと交尾する.多くの雄と交尾するといわれている.この交尾で女王バチは一生卵(有精卵であるが)を生み続けることができる.交尾後は,元の巣に戻り,その後はずっと卵を産み続けるのである.分蜂したミツバチの群を用意している待ち受け箱に来てもらうことで,我々の養蜂が始まる訳である.ちなみに,巣を営んでいても,何らかの要因でその場所が気に入らないと,ミツバチは巣を飛び出して,新たな場所で巣作りをする.これも分蜂と同じである.巣箱の日当たり,スムシという蛾の一種が寄生したり,というときにおこると考えられる.

養蜂は単にミツバチを飼っているだけではダメです.ミツバチが蜂蜜を作るためには,蜜や花粉を提供する蜜源植物が必要となります.西洋ミツバチは半径4km圏内で蜜源を探してくるようですが,日本ミツバチの行動範囲は西洋ミツバチの半分程度でしょうか.ですので,近所で蜜源があればよいのですが,山間部の農園では,どうしても蜜源植物を提供してあげる必要があります.日本養蜂協会などが日本の主要蜜源植物を公開してくれてます.絶版となった書籍もあるので,探してください.私は,ユリの木,カラス山椒,茶,レンゲなどを植えてます.ポイントは年中(ミツバチが活動する期間という意味)なんらかの蜜源植物が蜜や花粉を提供できる環境を作るということです.日本ミツバチと西洋ミツバチとでは好みの蜜源植物があるようなので,ご注意を.

幾年か養蜂を楽しんできたが,最近では日本ミツバチというか,ミツバチそのものを見かけなくなった.強力な農薬であるネオニコチノイド系の薬剤を散布するからに違いない.JAなどが率先して農家をそのように指導しているのは大きな間違いである(2020年4月より8週連載された「食と病」をご覧あれ).ミツバチがいなくなると打撃を受けるのは農業そのものである.そのような基本原理をどうして理解できないのであろうか.特にネオニコ系の薬剤は昆虫(だけではない)の神経毒であり,巣に持ち帰って仲間に蜜や花粉を渡す習性をもつミツバチにとっては,単独の個体だけでなく,巣を形成する集団全体に神経毒をばらまいてしまうのである.それにより,巣を形成する集団が全滅している.単一の個体だけを殺す試薬とはことなることを大いに理解すべきである.救われるのは,花粉を求めに来るマルハナバチはまだ健在のようである.しかし,マルハナバチの蜂蜜は採取できない...

2022.5.7 久しぶりに西洋ミツバチの箱にミツバチが入居 (YouTubeへ:動画)日本ミツバチでした.西洋ミツバチ用の巣礎には巣作りせず,蓋の裏にぶら下がるようにいくつかの巣を形成してました.思い切って,日本ミツバチ用の箱を持ってきて,ミツバチを刷毛で移しました.定住してくれるといいのですが...

残念ながら,久しぶりに覗いたら巣箱は空でした.スズメバチシーズンなので,何か具合が悪かったのかな...スズメバチ対策はしてあったのだが.蜜は残ってなかったので,残りの巣から蜜蝋を回収するつもりです(2022.9)

【スズメバチ対策】

養蜂でつきものは,スズメバチである.必ずスズメバチは巣箱を見つけて攻撃してくる.特に,秋口に多い.巣箱は普通,木箱であるので,スズメバチは入り口をかじって,隙間を大きくして自分たちが巣箱の中に入りやすくする.その対策として,1)巣箱の入り口を金網などで囲む,2)入り口の上部と下部に銅板を張り付けて,スズメバチがかじれなくする,などの工夫をしている.

洋ラン

PC

大学で研究室配属されて,理論化学の研究テーマをすることになった.初めて大型計算機を使う.当時は,PCはまだ誕生していなかった.Fortranというプログラム言語でソフトが動いていたと思う.データは一文字を一枚のカードにして入力する方式で,カード入力は専用のデータ入力装置で行った.大きな細長い段ボールの箱に入力カードを入れて持ち歩き,大型計算機にセットして結果を待つ時代であった.

アイオワ州立大学のMetzler研究室では,Caryという最高級品といわれる分光光度計を使っていたが,その機械は大型計算機に入力できるようにカードパンチャーと連動していた.測定したデータは,X軸に波数,Y軸に吸光度を打ち出すものである.波数とは,1/波長であり,光のエネルギーとは比例関係にある関数なので,物質の光吸収を直接反映できるとして,教授が採用していたものである.世界でも波数を採用していたのはここだけではなかったか.

ちょうど,学位論文を執筆するときに,教授室に最先端のワードプロセッサーが導入された.学内で第一号であった.教授がBiochemistryの教科書をAcademic Pressより出版し,第2版にむけて執筆を開始する際に,出版社より提供されたものであった.うまい具合に,秘書が帰宅してから翌朝来るまでの間,私の使用が許可されて,1か月と少しで学位論文を書き上げた.大学では,一人の女性編集者が学位論文専属に存在しており,その方の許可が下りないと学位論文は仕上がらないことになっていた.というのは,全米では,学位論文(博士論文のことであるが)はすべてマイクロフィルムで保存されることになっており,そのフォーマットが統一されていたからである.その女性にとっては,タイプライターで作成された学位論文ばかりであり,私のがワードプロセッサーで作成された初めてのものであった.理系であったので,いくつかのフォントを使わざるを得ず,そのたびにプリンターのフォントリングを交換して打ち出していた.そのため,微妙にフォントが違ったり,位置もずれたものである.フォントの統一と文字の位置のずれ,というのがこの女性が審査する最重要項目であり,私のはそのどれもを違反した.この女性にワードプロセッサーの仕組みとプリントアウトの問題点を理解してもらうのが大変でしたが,彼女の協力のもと,無事に学位論文を認めていただいた,というお話があります.

ロックフェラー大学で職を得て,最初の研究費を獲得した折,研究室で最初にPCを購入.GatewayというIowaで作られたものであった.DOSというOSが入っており,購入してからWindowsができたので,DOSとWindowsを併用していた記憶がある.まだハードディスクが一般的ではない時代だったので,フォロッピーディスクドライブを二つ備えていた.それ以降は,PC(主としてWindows機種)を使っている.というよりは,手作りもして,サーバー,ワークステーションなどの運用にて,Linuxなども独学した.